« Les épidémies vont et viennent, mais des opportunités comme cette bourse d'études sont rares. Allez à Anvers. »

Placide Mbala-Kingebeni est chef de la Division d'épidémiologie et santé globale et directeur du Centre de recherche clinique de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) en République démocratique du Congo (RDC), une institution partenaire de longue date de l'IMT. En 2024, Nature l'a classé parmi les dix personnalités les plus marquantes de la science, le décrivant comme « le médecin qui a tiré la sonnette d’alarme face à une épidémie mortelle de mpox qui allait rapidement circuler à travers le monde ». Peu après notre rencontre, il a également été nommé parmi les cent personnes les plus influentes dans le domaine de la santé par Time — une deuxième reconnaissance internationale.

Récemment, vous avez été nommé parmi les dix meilleurs scientifiques de 2024 par Nature. Qu’avez-vous ressenti ?

PLACIDE Je suis honoré et reconnaissant. J’ai immédiatement pensé aux professeurs, collègues et mentors qui ont toujours cru en moi. Cette reconnaissance n’est pas seulement pour moi, elle est aussi pour toute l’équipe de l’INRB, qui m’a aidé à développer mon laboratoire et mon service.

Pour commencer, qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir médecin ?

PLACIDE Après mes études secondaires, je voulais faire quelque chose lié à la recherche, sans tomber dans une routine trop pesante. Je trouvais aussi important de travailler de façon autonome. Au début, j’étais plutôt attiré par les sciences de l’ingénieur, inspiré par mon père, qui est ingénieur diplômé de polytechnique. Mais à ce moment-là, l’Université de Kinshasa manquait de professeurs dans ce domaine, ce qui ralentissait les parcours d’études. J’ai donc commencé à explorer d’autres options. La médecine s’est imposée à moi, non seulement parce qu’elle correspondait à mes intérêts, mais aussi parce que plusieurs amis suivaient cette étude et m’encourageaient à les rejoindre.

Vous avez obtenu votre master en santé publique à l’IMT. Comment êtes-vous arrivé chez nous ?

PLACIDE Après avoir terminé mes études de médecine et m’être spécialisé en microbiologie, je continuais à chercher des opportunités pour renforcer mon CV. Je voulais obtenir un diplôme dans une institution à l’étranger. À ce moment-là, l’IMT et l’INRB collaboraient déjà, notamment dans le domaine de la bactériologie, entre le professeur Jan Jacobs et Octavie Lunguya. Quand j’ai exprimé mon intérêt à poursuivre un master à l’étranger, les deux professeurs m’ont encouragé à poser ma candidature au MSc (master) en contrôle des maladies de l’IMT (l’un des programmes précurseurs de l’actuel MPH - ndlr). La première fois que j’ai posé ma candidature, je n’étais pas sélectionné, ce qui était décourageant. L’année suivante, mon professeur et mentor, le professeur Jean-Jacques Muyembe, m’a encouragé à réessayer.

Au début de 2015, j’ai reçu ma lettre d’admission, accompagnée d’une bourse. J’étais tellement heureux. En même temps, on m’a proposé un poste bien payé comme coordinateur d’un laboratoire mobile en Guinée, en pleine épidémie d’Ebola. J’étais confronté à un choix difficile : le travail en Guinée ou le master à l’IMT. Quand j’ai demandé conseil à mon professeur, il m’a dit : « Les épidémies vont et viennent, mais des opportunités comme cette bourse d'études sont rares. Allez à Anvers. »

Ce n’était pas facile de convaincre ma femme, mais nous étions d’accord sur le fait que c’était le bon choix pour moi. En août 2015, j’ai commencé la formation. Il n’y avait que deux Congolais dans le programme : Jean Clovis Kalobu et moi. Les cours étaient tous en anglais, ce qui était assez difficile. Nous avons travaillé dur, surtout le week-end, pendant que les autres étudiants découvraient la ville. Finalement, tous ces efforts en valaient la peine.

Le programme de l’ITM a-t-il répondu à vos attentes ?

PLACIDE Absolument ! J'ai énormément appris, surtout en matière d'épidémiologie fondamentale, tant descriptive qu'analytique. Feue la professeure Marleen Boelaert expliquait ces concepts avec une grande clarté. J'ai encore mes notes de ses cours !

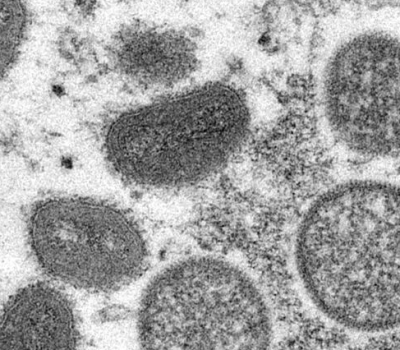

En 2016, vous avez écrit votre thèse sur la surveillance épidémiologique du mpox en RDC. Comment la situation a-t-elle évolué au cours des dix dernières années ?

PLACIDE Je travaille sur le mpox depuis 2008, donc au moment où je suis arrivé à l’IMT, j’avais déjà pas mal d’expérience. Au départ, je voulais concentrer ma thèse sur la caractérisation clinique de la maladie, mais sur les conseils de la professeure Marleen Boelaert et de Veerle Vanlerberghe, j’ai décidé de recentrer le sujet sur la santé publique, en évaluant l’efficacité du système de surveillance des maladies.

En 2015-2016, la maladie était encore largement ignorée par la communauté internationale de la santé. Je me souviens encore que Marleen m’avait demandé : « Qu’est-ce que la variole du singe ? ». Pourtant, depuis 2005, de nombreuses études épidémiologiques avaient déjà été réalisées en RDC. En 2008, j’ai rejoint les efforts nationaux de recherche et, avec des collègues, j’ai aidé à mettre en place un réseau de surveillance du CDC. Plus tard, nous avons également mené une étude clinique avec l’armée américaine. Nous avons continué à suivre les cas dans le cadre du programme national de combat contre la variole du singe et avons mené plusieurs études avec le CDC, allant de l’épidémiologie et du diagnostic à la formation et à la recherche sur les vaccins. Malgré tous ces efforts, la variole du singe est restée une maladie tropicale négligée, avec un financement et une attention limitée, alors que de nouveaux cas continuaient d’apparaître.

Continuons avec l’épidémie de mpox de 2022–2023, lorsque le nombre de cas a de nouveau augmenté en RDC et que la maladie s’est diffusée pour la première fois dans le monde entier. Comment l’INRB a-t-il réagi ?

PLACIDE L’INRB s’engage depuis des années dans la recherche et le combat contre le mpox, bien avant que la maladie n’attire l’attention internationale. Déjà en 2002–2003, l’INRB a travaillé avec des scientifiques internationaux à des recherches conjointes sur la variole du singe. Au fil des années, nous avons publié de nombreux articles pour montrer que la variole du singe, bien que souvent négligée, reste endémique dans plusieurs régions, surtout en Afrique centrale. Même pendant les périodes de négligence mondiale, nous avons continué à nous concentrer sur de nouveaux diagnostics, des recherches épidémiologiques et des études sur l’efficacité des traitements. Tout cela en collaboration avec des partenaires tels que l’ITM et le NIH américain. Récemment, en collaboration avec l’ITM, nous avons réalisé une percée importante avec la découverte d'un nouveau clade viral: le clade 1b.

Que signifie la découverte du clade 1b ? Et en quoi est-il différent ?

PLACIDE Il y a deux types de mpox : le clade 1, qui touche principalement le bassin du Congo et l’Afrique centrale, et le clade 2, une variante moins grave présente surtout en Afrique de l’Ouest. Jusqu’à récemment, la variole du singe était généralement considérée comme une maladie zoonotique — une maladie transmise de l’animal à l’homme — avec une transmission interhumaine très limitée. C’est pour ça que les épidémies étaient généralement limitées dans le temps et en ampleur. Cette image a changé en 2022, lorsque le clade 2b a été associé à une transmission interhumaine à grande échelle, principalement par contact sexuel.

La découverte du clade 1b en 2024 est importante, car elle montre que même la souche d’Afrique centrale, jusqu’alors considérée comme strictement zoonotique, peut muter et se transmettre d’homme à homme. C’est un tournant. Nous avons constaté des infections chez des adolescents et des adultes, avec des indications de transmission sexuelle. Cela renforce non seulement notre compréhension du virus, mais rend également la maîtrise des épidémies plus complexe.

Avec qui travaillez-vous principalement à l'ITM ?

PLACIDE Avec Laurens Liesenborghs, professeur en maladies infectieuses émergentes cliniques à l'ITM. C'est plus qu'une collaboration professionnelle, c'est une véritable amitié et l'une des collaborations les plus précieuses que j'ai jamais eues. Nous avons commencé ensemble des études cliniques sur le traitement du mpox. Au fil du temps, nous avons élargi notre champ d'action à la recherche épidémiologique, pour mieux comprendre la dynamique de transmission, les facteurs de risque et les réservoirs potentiels. Nous avons réalisé ensemble des recherches de terrain à Tunda, Kamituga et Kinshasa, afin de mieux comprendre le virus et sa transmission. Notre travail a commencé à Tunda, mais en raison de difficultés logistiques, nous avons déplacé nos activités à Kamituga, où des cas de variole du singe sont apparus de manière inattendue. Laurens a visité ces sites plusieurs fois, et ensemble, nous avons constitué une équipe locale.

Cette collaboration a directement mené à la découverte du clade 1b, et nous avons pu poursuivre nos recherches dans le cadre d'un solide modèle de consortium, grâce à un financement et à un leadership scientifique partagé.

Comment voyez-vous évoluer le nombre de cas de variole du singe à l'avenir ?

PLACIDE Cela dépendra de nos actions. Actuellement, il y a un manque d’infrastructures et de capacités diagnostiques. Le nombre de vaccins disponibles est limité, et même dans les pays non endémiques, la variole du singe continue à circuler discrètement. Si l'immunité reste faible, d'autres épidémies pourraient suivre.

Pour faire face à cette situation, nous devons travailler sur des traitements efficaces, des études sur l’efficacité des vaccins, et mieux comprendre la durée de la protection. Il reste également important d'investir dans le renforcement des systèmes de santé et de sensibiliser la population à l'importance de cette question. En appliquant ces stratégies, nous pourrons peut-être limiter l'ampleur et l'impact des futures épidémies.

Faites passer le mot ! Partagez cette nouvelle sur